近日,淡水漁業研究中心孟順龍研究員團隊在殺蟲劑滅多威對斑馬魚腸道菌群組成和功能的影響研究上取得新進展。

目前,不同程度的農藥污染對動植物和整體生態環境造成極大威脅。氨基甲酸酯類殺蟲劑滅多威,在土壤中遷移性強、水中溶解度高和半衰期長,存在污染水體的風險。另,腸道菌群在宿主營養吸收、免疫反應和代謝調節等各種生理功能中起著至關重要的作用,但菌群組成可能受到農藥暴露的影響。目前針對環境相關濃度滅多威長期暴露對斑馬魚腸道健康的影響研究還尚未見報道。鑒于此,該研究通過探究滅多威亞慢性暴露是否會引起腸道微生物群失調并進而破壞正常生理功能來評估殺蟲劑滅多威的潛在毒性,強調有必要進一步研究以減輕其對環境健康和生態系統穩定性的影響。

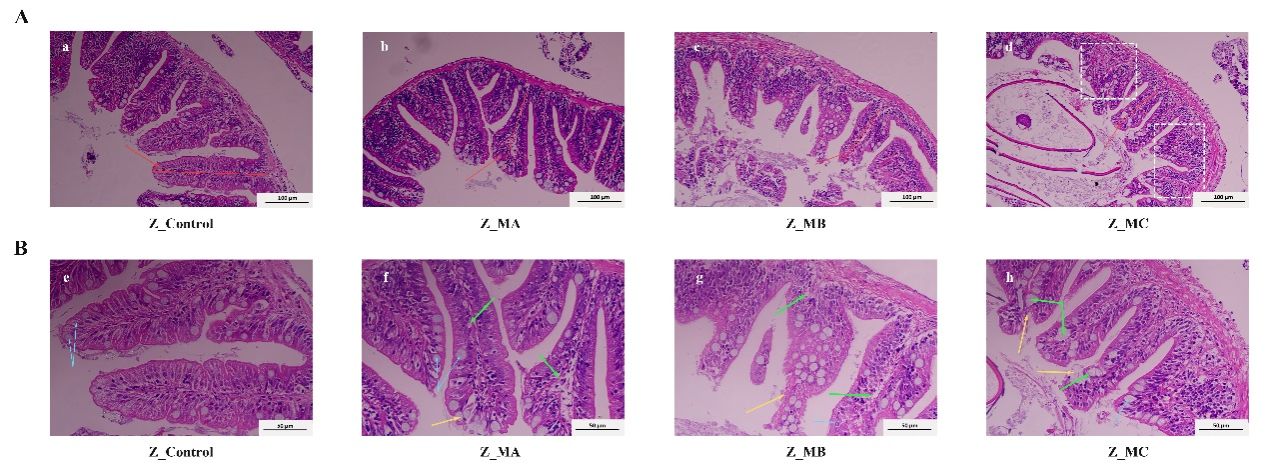

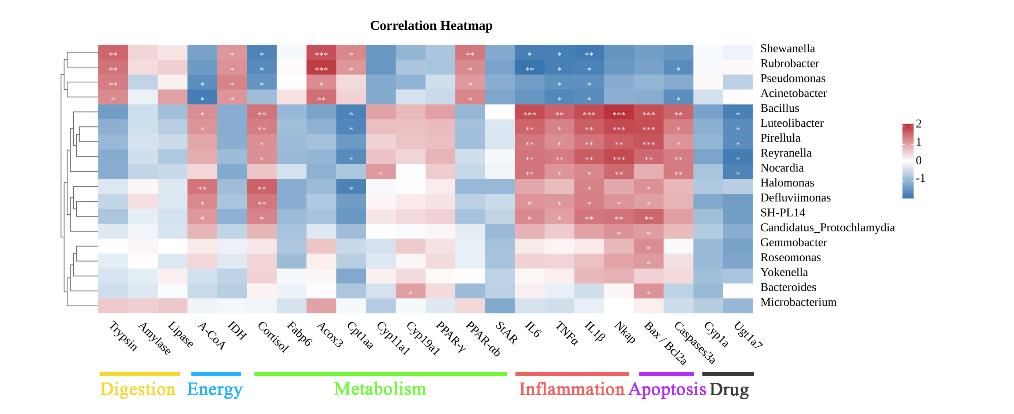

研究發現,滅多威暴露顯著改變了斑馬魚腸道的形態結構,其特征是絨毛縮短和斷裂。PICRUSt2預測結果顯示,0.05-0.10 mg/L滅多威暴露顯著下調了斑馬魚腸道中營養、能量和藥物代謝的功能,而0.20 mg/L 滅多威暴露顯著上調了皮質醇含量、炎癥和細胞凋亡相關基因的表達。這些結果都表明滅多威對斑馬魚生理壓力的施加和腸道微生物群平衡的破壞,影響了正常的代謝過程并引發低度炎癥反應和細胞凋亡級聯反應。值得注意的是,腸道功能的變化與特定細菌類群豐度的變化顯著相關,包括希瓦氏菌屬、紅色桿菌屬、不動桿菌屬、芽孢桿菌屬、蒼黃桿菌屬、諾卡氏菌屬、污染單胞菌屬和擬桿菌屬等。

該研究工作得到了水科院基本科研業務費相關項目(2024TD18)的支持。相關成果論文“Sub-chronically exposing zebrafish to environmental levels of methomyl induces dysbiosis and dysfunction of the gut microbiota”發表于國際Top期刊《Environmental Research》(JCR一區,IF=7.7)上。

(漁業環境保護研究室 供稿)